传统画廊模式如何突破?青年艺术家如何出圈?近日,蚂蚁集团旗下数字资产平台鲸探正式发布“数字艺术线上展览”或许将破解这两个热点问题。区别于传统数字资产的B2C发行模式,“数字艺术线上展览”在个人创作者的艺术作品完成平台审核和版权声明后,可在线上展出和售卖。鲸探推出的这种线上展览和销售模式旨在助力当代艺术品破圈。除了线上展览模式之外,传统的博物馆也在通过数字艺术、数字文创的形式寻找新的增长点。数字消费已经成为今年热门的经济话题,北京对数字消费这个领域也一直有相关的政策持续推动。

杨云舒作品:《黄昏巡礼》

早在2022年,北京市就提出了立足首都城市的战略定位,以提升数字消费能级为牵引,将北京打造成为全国“数字消费首善之城”。据北京数字消费创新引领专项实施方案(2021-2025年),北京力争到2025年末,信息内容消费实现收入5000亿元。今年全球数字经济大会期间,北京数字经济体验周紧扣“数字消费 + 数字友好”主线,提出数字文创产品满足个性化消费需求。这种“技术落地 - 消费体验 - 反馈迭代”的循环,加速了数字经济从工具层向生态层的渗透。北京的数字内容消费正全面兴起。

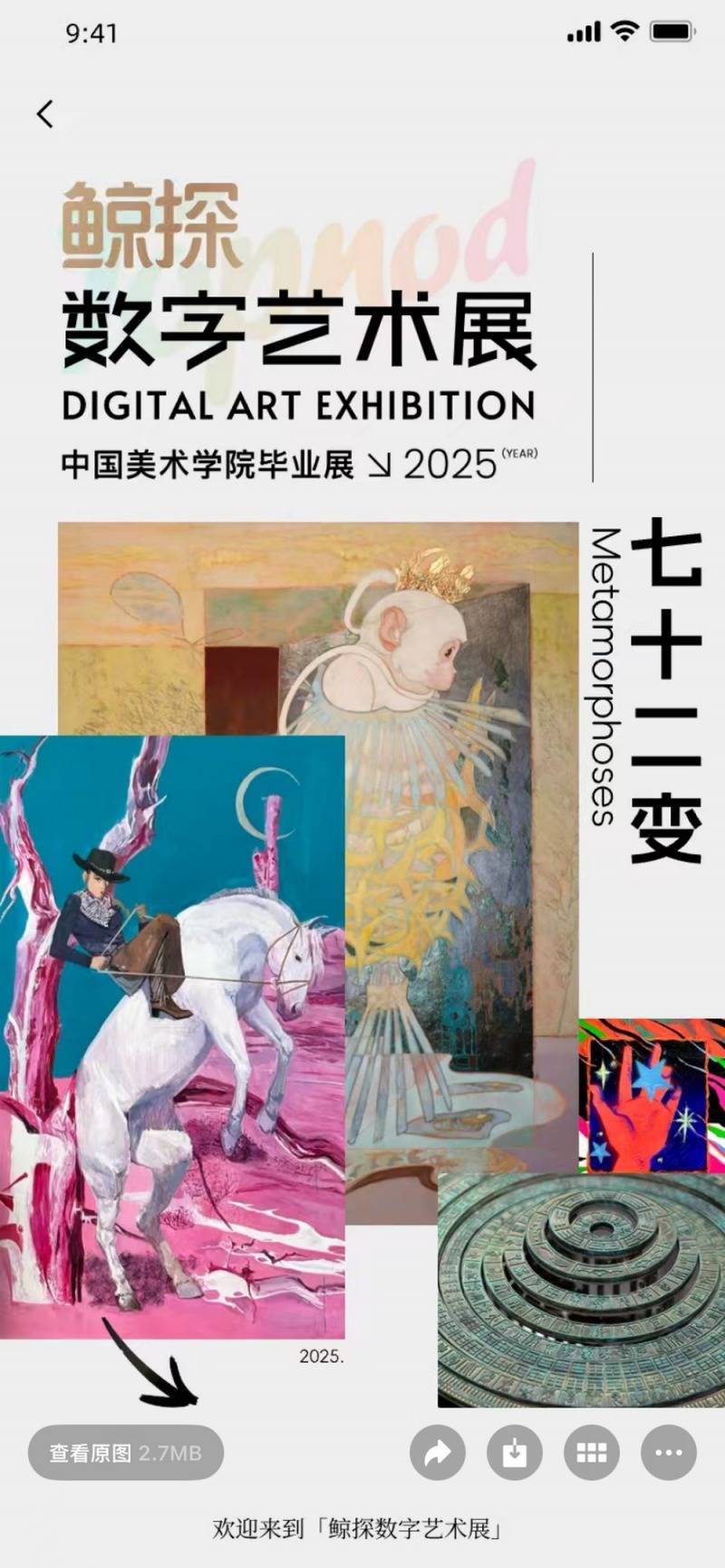

上线仅一天万幅数字艺术品被预订

北京青年报记者注意到,鲸探“数字艺术线上展览”首批展出和销售的数字艺术品主力价格仅8-28元,以类似小额“打赏”的方式支持自己喜爱的艺术家。目前,知名画家戴敦邦及美院优秀毕业生在内诸多画家成为第一批鲸探个人创作者。展览上线仅一天,已有近万幅数字文创作品被网友预订。

据介绍,鲸探数字艺术展将启用“预售+公售”模式,根据预售期间市场反馈,确定是否发行、发行量及藏品价格,进一步定量铸造,并开放公售。该平台旨在让更多艺术家被看见,及时获得用户建议与市场反馈,形成“创作-认可-收益-再创作”的正向循环。

鲸探创作者相关负责人表示,未来一年,平台将投入站内、站外流量大力扶持“数字艺术展”及创作者个人店铺,助力吸纳和运营粉丝。此外,平台将建立数字艺术家生态,促进不同艺术家的思想碰撞,线上、线下结合推动文化艺术产业繁荣发展。

创作者模式将带来哪些社会价值?对此,上述负责人表示,中国传统艺术品市场目前相对低迷。许多创作者群体优秀的作品被埋没,难以被市场发掘。通过鲸探的数字艺术展,用平台的资源去帮助这样的一些群体共同来打造生态,使更多的这种年轻的有潜力的尚在成长期的原创作者们的作品能够被更多的人看到,有更多的曝光机会。另一个层面的价值在于数字消费这个层面,鲸探的数字艺术品,其实也是在帮助人们以更低的门槛去参与艺术消费,让艺术不再那么高冷,让艺术作品变得更加的平易近人。收藏家们可以在手机上360度高清欣赏一幅画,收藏一幅没有版权争议的艺术品。

《原来我是一只马喽》组画

央美学生称“数字艺术展是个新机会”

在中央美术学院在读研究生,曾获得第六届GGAC数字艺术大赛特等奖以及中央美术学院毕业设计一等奖的杨云舒表示,这次带来的作品是《不迴之轮》中的一部分,不迴之轮是一本102页的长篇绘本。“我的灵感是基于物质元素从宇宙来到地球再到生命精神最后重回宇宙的过程。我将我的感受重新构造了一个从无到有,生生不息,再重归于零的世界,由简到繁再到简的过程。引入具象角色乌鸦在其中的轮回过程表达世界模型中物质的转换与运动。”

杨云舒表示,参与鲸探数字艺术展是个新机会,让创作者获得更及时的市场反馈。她身边的部分朋友已尝试入驻,认为数字化发行是趋势。在作品发行之后,杨云舒表示她希望和收藏家轻松交流,聊聊他们为什么喜欢我的作品、收藏的初衷。在作品的未来运营方面,杨云舒表示未来可能拓展成实体衍生品或联名合作。

就读于中国美术学院绘画艺术学院东方传统壁画工作室的罗钰婷也是第一批鲸探个人创作者,她带来的作品《原来我是一只马喽》组画曾获得2025年毕业创作暨林风眠创作银奖。据她介绍,这个作品描绘了一只小猴千变万化的形态,是她小时候成长经历的碎片式重构。她的作品在小红书上发布之后,引发了大量读者的情感共鸣。

北京数字内容消费呈现多元化趋势

事实上北京数字消费呈现越来越多元化的趋势,今年5月份,为纪念徐悲鸿诞辰130周年,徐悲鸿纪念馆携手蚂蚁集团旗下数字资产平台鲸探“中华文化守护计划”,在其“始知真放在精微——徐悲鸿精品素描展”期间推出数字藏品专题。鲸探和徐悲鸿纪念馆一共推出了8款基于徐悲鸿纪念馆馆藏文物的数字藏品,总共8万份。其中包括《自画像(素描)》《画稿(画龙点睛)》《奴隶与狮画稿》《风尘三侠画稿》《女人体》《黑马》《鲁迅与瞿秋白》《田汉(头部)》,每份数字定价30元,8万份藏品在短时间被抢购一空。

北京顺义企业雅昌集团从事艺术家的数字资产整理工作。截至目前,雅昌已为7万名艺术家提供了数字资产服务。事实上,利用科技手段让艺术品等各类文化资源永久保存并实现可持续再现的同时,雅昌也顺势打造了目前世界最大、中国唯一的艺术品数据库,填补了国家艺术数据的空白。“成立之初,我们只是单纯地想着‘别让艺术数据白白浪费’。”历经多年发展,雅昌的核心理念升级为“服务中国与世界艺术界”,并将积累的艺术数据定义为“人类共同财富”。雅昌董事长万捷表示,雅昌以数字化技术为支点,撬动了多元场景的艺术普惠,让展览实现数字化,让文化永不落幕。针对线下展览“高成本、短时效”的痛点,雅昌在15年内将约7万个线下展览转化为数字展,支持导览、高清放大、三维展示等功能。雅昌还力求通过虚拟现实技术拓展数字艺术边界。打造永不落幕的展厅并不是简单地披上数字化外衣,也并非直接把博物馆藏品放到网上展示,而是运用“互联网+”思维,让沉睡在博物馆中的各种文物资源“活”起来。

北京要树立数字消费新标杆

北青报记者注意到,北京对数字消费这个领域一直有相关的政策持续推动。2024年8月,国务院印发《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》,数字消费作为培育壮大新型消费的内容被重点提出。为推动数字经济高质量发展,《北京市数字经济促进条例》《北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案》等一系列法规、政策落地北京。今年7月10日,北京市人民政府关于印发《北京市深化改革提振消费专项行动方案》的通知。其中提出要树立数字消费新标杆。鼓励互联网平台企业利用大模型等新技术。推动企业数字化转型,加强供应链协同,优化品质商品供给。支持在商场、文化空间等场所构建可感知可体验的数字消费场景,打造一批数字消费体验中心。据北京数字消费创新引领专项实施方案(2021-2025年),北京力争到2025年末,5G网络建设规模持续扩大,千兆光网覆盖率达到世界城市前列水平,数字消费设施保障基本完善。信息内容消费实现收入5000亿元。

文/北京青年报记者 朱开云

编辑/胡克青

线上股票配资炒,易云达配资,可查配资实盘平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。